Notizia sconvolgente: a quanto pare su TikTok non girano solo cazzate!

Culla dell’informazione mordi & fuggi che si limita ad assecondare l’evoluzione di un periodo storico in cui la notizia veloce e sintetica è in assoluto la più divorata (evoluzione spiccatamente pigra, no?), capitano anche casi in cui questa piattaforma offra format o argomentazioni capaci di accendere una scintilla d’interesse.

Se siete come me, sotto sotto un po’ boomer nonostante la carta d’identità menta spudoratamente oltre che un pizzico restii ad abbandonarvi a queste nuove forme di comunicazione lisergica, diabolica e disdicevole, mi corre l’obbligo di introdurvi la storia di un tale che sta letteralmente spopolando da un po’ di tempo a questa parte sul già citato social: postino scozzese e tratti somatici abbastanza anonimi, un noto sconosciuto che ha raggiunto presto una grande notorietà semplicemente piazzato davanti alla sua fotocamera come un dissociato qualsiasi (non sentitevi punti, lo sono anch’io) cantando dei Sea Shanties.

Il video che ha colpito particolarmente il pubblico è quello in cui Nathan Evans – questo il suo nome – intona con un timbro pieno e robusto ‘Wellerman‘, canto folkloristico che i marinai neozelandesi cantavano sulle imbarcazioni verso fine del 1800; i suoi video hanno fatto il boom, tant’è che Evans, forse un po’ incredulo, è stato addirittura messo sotto contratto nientepopodimeno che dall’etichetta discografica britannica Polydor.

Evans ha il merito – che ne sia o meno consapevole – di aver rispolverato una tradizione di canti marinareschi che, in gergo popolare, sono appunto noti con il nome ‘Sea Shanty’.

Quello delle ballate di mare è un tema dal notevole carisma, un mondo sconosciuto ai più che però suona familiare a chi è nato e vissuto nei paesini di mare da cartolina, dal fascino denso di una genuina semplicità sillabata dallo sbattere d’ali dei gabbiani ed in cui l’odore di iodio e salsedine diventano ancora più cari del profumo del grembiule della mamma. Discorso che vale in particolarmente per le vecchie generazioni, per cui i canti della ‘gente di mare‘ diventano quel dolce sinonimo di casa, radici e senso di appartenenza e non si fermano ad essere l’ennesimo scalino folkloristico.

I riferimenti che la storia ci offre riguardo l’origine del Sea Shanty sono pressoché scarni e la documentazione è strettamente esigua. Sappiamo per certo che apparvero attorno al XVIII secolo, erano inizialmente assai comuni tra i marinai francesi ed inglesi (il nome stesso attesta entrambe le culture, da ‘sea‘, eng.- ‘mare’ e ‘chanter‘, fr.- ‘cantare’) e trovarono larga diffusione principalmente sui velieri mercantili e, in un secondo momento, si propagarono in tutte le aree portuali.

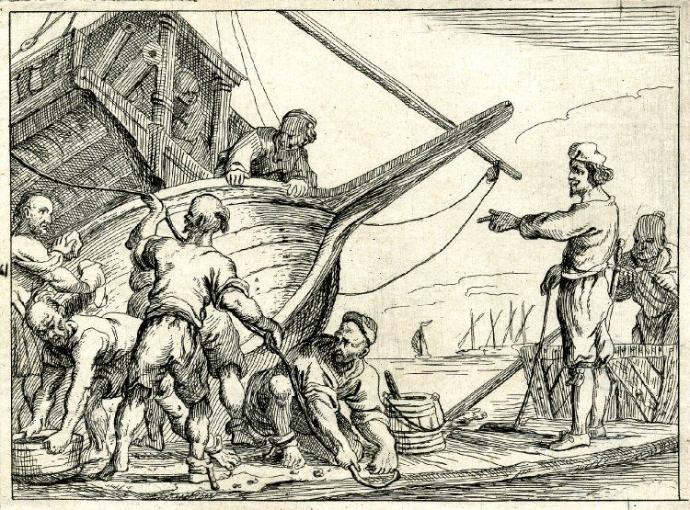

Il loro uso era legato all’esigenza comune – e perfettamente umana – da parte dell’equipaggio di sincronizzare gli sforzi: la loro ritmica inconfondibile veniva sfruttata assolutamente in ogni momento della vita marinaresca per coordinare i più disparati compiti da svolgere a bordo delle navi, con la formale accuratezza di un orologio svizzero.

Mi piace paragonare la scena a quella di un branco di vecchietti gettati sulla panchina di un parco, che al momento di alzare le stanche membra intonano un coro di “Oh, issa!”, con quell’aria spavalda che ondeggia tra il mistico e lo scazzato.

Tornando seria e rifacendomi all’immagine del ‘canto da lavoro‘, mi viene fin troppo spontaneo fare un accostamento con le Work Songs della tradizione afroamericana in uso ai tempi del colonialismo, contesto in cui il canto in quanto forma trova luogo nelle risaie e nei campi di cotone. Ed è proprio in questo spaccato di privazione di cultura e libertà, de-africanizzazione della forza lavoro e punizioni corporali intollerabili che l’eredità culturale africana finisce per fondersi alla mortificante condizione della schiavitù e genera lo spiritual.

Che a sua volta genera il gospel ed il blues.

Da cui deriva il jazz.

[Che al mercato mio padre comprò.]

Un altro esempio, stavolta italiano e tutto al femminile, è quello delle mondine, iconiche figure perdute in un ricordo sbiadito che tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo attingevano con fresca spontaneità alla polifonia ritmando il lavoro nelle risaie con canti che, oltre a cadenzarne l’andamento, ne coloravano la ripetitività quel tanto che basta mentre stavano immerse per ore in acqua, intente ad estirpare scrupolosamente erbacce che avrebbero rischiato d’infestare le colture di riso e bloccare la crescita delle piantine.

I Sea Shanties, più nello specifico, ricoprivano due aspetti essenziali dell’esperienza in mare: c’era il canto da lavoro, così come una seconda forma puramente dedicata ai momenti ludici e di goliardia.

Stando serrati in alto mare per chissà quanto, il tempo doveva pur trascorrere in effetti.

Le canzoni da lavoro servivano – come già snodato – alla sincronizzazione della fatica: quando si doveva impostare l’andatura e coordinare l’andamento dell’imbarcazione, issare le vele e drizzare carrucole, tirare gli ormeggi o – ancora – per dirigere e ritmare la remata. Prendiamo ad esempio questa registrazione di ‘Roll the Old Chariot Along and Haul the Woodpile Down‘.

Canto marinaresco registrato da Robert W. Gordon nella Baia di San Francisco, California, nei primi anni ’20 del Novecento – Library of Congress Archive of Folk Culture.

Per ragioni lampanti, quelle appartenenti alla sfera del relax avevano un’aria più piacevole e spensierata: dalle canzoni portuali a quelle più leggere e talora più malinconiche in attesa di toccare terra che spesso risuonavano nel castello di prua (luogo dove sovente l’equipaggio riposava) a quelle prettamente da ballare, oltre al ‘charivari‘, forma che tipicamente l’equipaggio improvvisava sul momento i cui versi erano indirizzati a farsi beffe di uno o più ufficiali di bordo. ‘Whiskey Johnny‘ ne è un valido esempio del canto utilizzato nel tempo libero.

Registrato da by Sidney Robertson Cowell a Belvedere, California, il 12 novembre del 1939 – Library of Congress Archive of Folk Culture.

Tranne rare eccezioni, l’unico strumento adoperato era la voce umana. Il canto veniva suddiviso in un botta e risposta tra lo chanter o shantyman (il cantore principale) ed il resto dell’equipaggio. Il ruolo di cantore era anche abbastanza rinomato, a quanto pare, e se la crew era sufficientemente numerosa non serviva che lo chanter ricoprisse altri ruoli che non fossero quello di cantare e motivare la ciurma.

Pochi gli strumenti che in effetti venivano adoperati: tra i più comuni fisarmonica, violino ed il fiffaro (ovvero il piffero) e solamente in situazioni di piacere e relax.

I canti marinareschi non prevedevano strutture ferree e prestabilite, era difatti possibile improvvisarle come anche accorciare o allungare la struttura stessa del brano in base alla particolare esigenza della situazione in cui ci si trovava. Questo li rendeva più che fruibili, altamente malleabili e pertanto notevolmente funzionali.

Va da sé che le ritmiche relative allo svolgimento delle mansioni assumessero connotati più incalzanti e sostenuti, mentre quelle dei canti acquisissero d’altra parte più morbidezza e avessero testi più sbarazzini (in tal caso non ci si faceva assolutamente scrupolo ad assumere un linguaggio dai toni spinti e volgari).

Da notare anche che – com’è pur intuibile – le ballate di mare fossero una esclusiva tutta maschile per questioni puramente storiche, non essendo consentito alle donne dell’epoca di ricoprire eguali mansioni.

Gli Shanties si perdono nell’oblio dei flutti della tradizione già verso la fine del XIX secolo, quando la meccanizzazione e le allora nuove forme di tecnologia prendono il sopravvento rimpiazzando la forza lavoro umana: la comparsa delle navi a vapore e l’impiego di macchinari che a bordo sostituivano in tutto e per tutto le mansioni dei marinai gettano un macigno sugli Shanties segnando quella che sarà la loro graduale scomparsa.

C’è una flebile traccia che prosegue all’incirca fino agli anni ’50 del Novecento per poi dissolversi e rimanere, in seguito, prerogativa dei (pochi) cultori del genere.

Canti che sono un sogno in mare aperto, tra grandi onde e tempeste furiose, ammutinamenti, narrazioni di mostri marini e scorbuto.

Scoprire questi spiragli di folklore fa sempre bene all’anima, sarà l’influenza del ricordo della nonna che provava ad insegnarmi i canti che appartenevano alla sua terra con gli occhi screziati di quell’orgoglio tipico di chi sente di avere radici non visibili allo sguardo, ma che ti afferrano per le caviglie.

La musica folkloristica che oggi – sbagliando clamorosamente – percepiamo come pacchiana (salvo poi ascoltare perle di mediocrità musicale che farebbero rabbrividire perfino chi non ha la pelle) è in qualche modo fissata nel nostro DNA.

Perdere il contatto con le proprie radici è un crimine che non ci si può concedere: vorrebbe dire slegarci per sempre dalla nostra storia, ancor peggio dalla nostra più intima identità.

Fonti consultate:

• Hugill, Stan, ‘Shanties from the Seven Seas: Shipboard Work-songs and Songs Used as Work-songs from the Great Days of Sail‘, ed. Routledge & Kegan Paul (1961)

• Schreffler, Gibb, ‘Ethnic Choices in the Presentation of Chanties: A Study in Repertoire‘, paper presented at the Society for Ethnomusicology Southern California and Hawai’i Chapter conference (February, 2011);

• ‘Le chant de marin, guide du répertoire traditionnel”, ed. Le Chasse-Marée/ArMen, Douarnenez, (1989);

• Munnelly, Tom, ‘Songs of the Sea: A General Description with Special Reference to Recent Oral Tradition in Ireland”, journal article published by An Cumann Le Béaloideas, 48/49 (1980/1981);

• Library of Congress Archive of Folk Culture.