Si dice che la persona giusta tu non la scelga nel senso stretto del termine, piuttosto venga individuata dal tuo corpo a livello inconscio, in base alla chimica della sua pelle e all’odore che emana. È una sorta di animalesco riconoscersi, una selezione naturale – se vogliamo – che pilota inavvertitamente i sentimenti. Lo sfarfallio nello stomaco sarebbe solo un’effimera conseguenza, che però dà il via a tutta una serie di emozioni.

Quando però ‘sta benedetta persona non riesci ad afferrarla o, peggio, l’afferri ma poi finisce per dissolvertisi d’improvviso davanti ad uno sguardo terrorizzato, che non si dà pace, è come se avessi bisogno di soffitti più alti e cieli aperti. Scappi tutte le notti dalla claustrofobia delle lenzuola e la ricerchi – puntuale, alla stessa ora – in quel balcone un po’ spoglio, seduto sul pavimento impolverato, mentre sei concentrato a cercare quella fuga di costellazioni che ti faccia affidare il canonico desiderio alla luminescenza astrale, tuffato tra vanità e speranza che l’energia cosmica di una stella possa essere sufficientemente potente da riscrivere il destino, cancellare tutte le cose brutte e far sì che chi ami si materializzi esattamente al tuo fianco.

Ora è lì, a stringerti la mano, senti il suo calore e che tutto il dolore si ferma di colpo, come un singhiozzo che cessa di far sobbalzare la bocca dello stomaco e che, di volta in volta, ti coglie sempre più impreparato; è quello l’istante in cui concedi a te stesso il permesso di archiviare l’ennesimo infame capitolo della tua vita amorosa per ricominciare ad essere, e poi tornare a divenire.

Il brutto di queste visualizzazioni è che è assodato che dopo ci si risvegli.

Di canzoni che parlano di cuori spezzati, amori che s’infrangono o che sono rimasti relegati alla sfera del potenziale platonico l’industria discografica ci ha fondato un impero. Il più delle volte, basta un solo passo falso perché questo tipo di produzione risulti stomachevole, terribilmente scontata e stia sul culo un po’ a tutti…

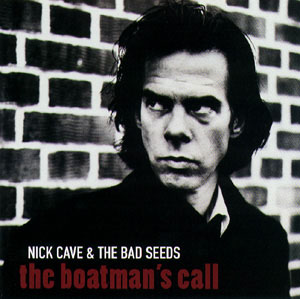

Ci sono, però, eccezioni esemplari. Una di queste è The Boatman’s Call, album di Nick Cave and The Bad Seeds che ha visto la luce nel 1997 e che andrebbe decisamente rispolverato a cadenza annuale e necessariamente a notte fonda per potenziarne l’effetto taumaturgico, soprattutto quando sei nel picco massimo del collasso dell’anima ed il languore d’amore ti crea tormento, quando la sofferenza è così tamburellante da generare fitte che ti ammaestrano gli organi interni fino a che – non si sa come – si angoscino tutti quanti allo stesso momento.

[Bad experience]

Proprio questa forma di languore che percepiamo ascoltando una canzone dopo l’altra, rappresenta una delle vette più alte che Cave sia riuscito a raggiungere nel corso della sua carriera e senza mai correre il rischio d’incappare in qualsivoglia forma di brutale banalità.

Non è ‘na robina da poco, diciamolo.

Ironicamente, poco dopo la sua uscita, lo stesso autore si disse disgustato ed imbarazzato. A seguito di una domanda che gli è stata posta su The Red Hand Files – blog in cui Cave risponde direttamente e senza riserve al suo pubblico – afferma infatti che:

After The Boatman’s Call came out I experienced a kind of embarrassment. I felt I had exposed too much. These hyper-personal songs suddenly seemed indulgent, self-serving amplifications of what was essentially an ordinary, commonplace ordeal. All the high drama, the tragedy and the hand wringing ‘disgusted’ me, and I said so in press interviews.

L’ispirazione (infelice) venne dalla rottura con la collega PJ Harvey. Sempre sul suo blog, riguardo alla connessione tra il rapporto sentimentale con Polly e The Boatman’s Call, risponderà ad un paio di utenti affermando che:

We were like two lost matching suitcases, on a carousel going nowhere.

Songwriting completely consumed me at that time. It was not what I did, but what I was. It was the very essence of me.

• • • • •

The Boatman’s Call cured me of Polly Harvey. It also changed the way I made music. The record was an artistic rupture in itself, to which I owe a great debt. It was the compensatory largesse for a broken heart, or at least what I thought at the time was a broken heart – in recent years I have re-evaluated that term.

Un lavoro di dodici tracce in cui aveva messo straordinariamente a nudo tutto se stesso, con candore e crudezza. In The Boatman’s Call i testi diventano autobiografia; ci viene concesso di entrare nell’intimità dell’autore direttamente dalla porta principale, senza alcun tipo di attesa e senza bisogno di scavare.

Il disagio di aver pubblicato quell’opera deriva forse da questo, perché esprimere cosa l’animo si porta dentro è un percorso troppo intenso e complesso – di certo, traumatico – soprattutto se lo stai deliberatamente dando in pasto ad un vasto pubblico spogliandoti dell’involucro che ti fa da armatura giorno dopo giorno.

Bisogna essere decisamente dei folli per mostrare al mondo nostro lato più vulnerabile, più fragile.

Quello che banalmente non fa altro che renderci umani.

Con il tempo, Cave comprende che la natura del suo disgusto è essenzialmente la paura e la vergogna provate da qualcuno che stava nuotando tra due barche, in acque incerte.

Ogni canzone ha l’abilità di far diventare l’ascoltatore il fulcro delle parole intonate, facendolo immedesimare ed entrare a contatto con una parte ben celata della sua interiorità, ben protetto dal nichilismo sardonico. Ci si ritrova tutti, in ‘ste tragedie sentimentali… ah, l’amour l’amour!

I testi – che sono pura poesia come solo da Cave ci si può aspettare – hanno i classici toni ombrosi e cupi, che sono anche marchio di fabbrica del suo songwriting e, assieme al suo tono di voce baritonale, te lo farebbero riconoscere anche con mezza sillabazione.

Un disco morbido in cui non prevalgono gli eccessi noise degli anni ’80 dei Bad Seeds, piuttosto un lavoro più puro e più concentrato; un urlo disperato e al contempo sommesso, che celebra il dolore al pari delle qualità redentrici del sentimento d’amore, rimanendo a debita distanza da strascichi sdolcinati e melensi.

È una testimonianza di redenzione, divisa tra citazioni bibliche e linee essenziali. Nota dopo nota, la prostrazione della perdita e la vulnerabilità del cuore – mostrate in tutta la loro franca complessità – sono rese maggiormente efficaci se non addirittura potenziate dall’uso di un sound incredibilmente pulito, privo di orpelli orchestrali o di fanatismi rock, andando a rimarcare una nuova inclinazione melodica.

Dovremmo incorniciare fin nelle ossa pezzi come Into My Arms che apre l’album, Where Do We Go Now But Nowhere? dal fascino cantilenato e soave, There is a Kingdom con quella chitarra acustica struggente e lacrimante ed il suo crescendo discreto che s’interrompe sul più bello, lasciando aperta la porta ad un velo di malinconia, Black Hair con il mantice della fisarmonica che ti fa singhiozzare in pieno stile bal-musette (richiamando l’ottocentesca musica folk francese), Idiot Prayer che è eccezionale punto e basta, e Far From Me col suo Hammond che t’accarezza e consola, e che la rende una delle composizioni d’amore più belle e accorate che mai siano state concepite.

Un capolavoro che t’infonde la trasgressione di voler palesare al mondo, al di là di qualsiasi moto di timore o schematismo già impacchettato ed inviolabile, ciò che provi senza che se ne debba fare un tabù.

Ti concede una sorta di autorizzazione emotiva, anche molto rassicurante. Perché, siamo onesti, è proprio di trasgressione che si parla: quella di non doverci vergognare di provare dei sentimenti, sentendoci per giunta deboli e fuori luogo.

Tutti quanti piangiamo.